手機掃碼訪問本站

微信咨詢

非那雄胺是治療男性雄激素性禿發的有效藥物,一般3個月左右起效,需要規律、長期服用。副作用發生率較低,如果發生,一般停藥即可恢復。

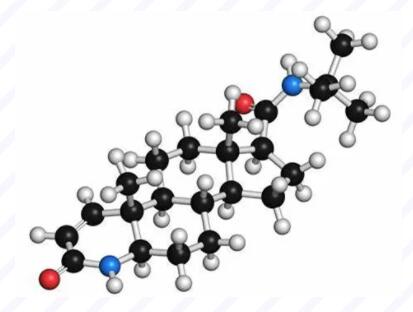

從1997年美國FDA批準口服非那雄胺用于治療男性雄激素性禿發至今有20多年了,這是一種安全有效的藥物。非那雄胺是一種選擇性的II型5ɑ還原酶抑制劑,選擇性作用于II型5ɑ還原酶豐富的區域,如脫發區的頭皮毛囊,抑制這些部位相應酶的活性,阻止這些區域的毛囊萎縮,防止頭發變細,從起到改善頭發生長、減緩脫落的作用【非那雄胺抑制脫發區域毛囊的II型5ɑ還原酶,從而抑制該區域的雄激素睪酮(睪酮經性器官分泌后會通過血液分布于全身各組織)轉化為雙氫睪酮DHT,這個DHT會使毛囊萎縮等。因此,非那雄胺抑制了II型5ɑ還原酶,也就抑制了DHT,從而起到治療脫發的作用】。所以,治療脫發的非那雄胺并不是直接作用于分泌性激素的器官。但仍不可避免,它有一定的副作用,然而發生度很低。

對于雄激素性禿發(脂溢性脫發)的患者,每日口服非那雄胺1mg/d可提高頭發數量,改善外觀,長期使用達5年以上,可阻止頭發進一步脫失。對使用長達10年以上人群的研究發現,非那雄胺的療效不會因長期使用而降低。有研究發現,對于頭頂區,新生頭發的作用的有效率在48-66%。

早期人們曾嘗試0.2mg-5mg的各種劑量治療脫發,發現每天1mg的劑量是治療男性型禿發的最佳劑量,每日口服1mg與5mg的療效并無明顯不同(明顯劑量越大副作用越明顯)。單獨采用非那雄胺口服治療比單用米諾地爾治療的療效要好。當然,兩者聯合使用可能獲得更好的療效(米諾地爾是目前外用有一定效果的藥水)。而對于女性型雄激素性禿發,非那雄胺的臨床療效尚存在一定的異議。

雄激素性禿發(脂溢性脫發)的男性,每天非那雄胺的口服劑量是1mg(用于治療脫發的非那雄胺劑量是1mg一片),一天一次,規律口服,它的吸收不受食物的影響。建議長期口服治療。一般需要3個月左右起效,1年以上的治療。

1,性功能異常,與安慰劑對比,口服第一年性功能異常發生率約為3.8%(安慰劑為2.1%),后續4年可降到0.6%。性欲降低,與安慰劑對比約為1.8%(安慰劑為1.3%。勃起功能障礙,與安慰劑對比約為1.3%(安慰劑為 0.7%)。

這些性功能異常的副作用一般發生開始用藥的早期階段,一般停藥后或者持續用藥一段時間后,性功能可以恢復。這些副作用中,不排除部分病人為“反安慰劑效應”所至,即心理因素所致。以上數據主要來自對白種人的研究,據我們臨床經驗,對于中國人群,性功能異常的發生率要更低一點。

2,非那雄胺與肝功能:非那雄胺需要在肝臟分解,后經小便、大便排出。非那雄胺引起肝功能異常的發生率很低,可以服藥后1-3個月復查肝功能,如果有異常,停藥一般均可恢復。

3,非那雄胺與精子相關問題:一項由181個19-41歲男性脫發患者參與的多中心雙盲安慰劑隨機對照研究,采用口服1mg/d非那雄胺48周,后復查參與者的精子。發現1mg/d的非那雄胺對精子的數量、濃度、活動性、形態等均未有明顯的影響。也就是說對男性的生育(fertility)沒什么明顯的影響,但對于某些低生育力、少精子癥等患者可能存在著一定的影響。準備生育者,口服非那雄胺仍須咨詢相關醫生。

4,非那雄胺與前列腺相關的問題:非那雄胺經典的治療適應證就是前列腺增生等,但相應的要求劑量是5mg,這個劑量比治療脫發的劑量(1mg/d)大很多。在對前列腺增生的治療研究中,發生口服非那雄胺可能存在干擾前列腺腫瘤篩查。因此,在治療脫發中,一般對于45歲以上的患者建議在開始服藥前以及隨后的每年復查一次前列腺特異抗體(PSA)。實際上,對于每年復查PSA的患者而言,非那雄胺可能有降低發生前列腺腫瘤的風險。

其他罕見副作用,如男性乳房觸痛、PFS等。

1. Venkataram Mysore V, Shashikumar BM. Guidelines on the use of finasteride in androgenetic alopecia. Ind J Derm Vene Lepr. 2016; 82: 128-34

2. Overstreet JW, Fuh VL, Gould J, Howards SS, Lieber MM, Hellstrom W, et al. Chronic treatment with finasteride daily does not affect spermatogenesis or semen production in young men. J Urol. 1999;162:1295–300.

3. Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM, Lucia MS, Miller GJ, Ford LG, et al. The influence of finasteride on the development of prostate cancer. N Engl J Med. 2003;349:215–24.

4. Thompson IM, Jr, Goodman PJ, Tangen CM, Parnes HL, Minasian LM, Godley PA, et al. Long-term survival of participants in the prostate cancer prevention trial. N Engl J Med. 2013;369:603–10.

來源:青絲冠