手機(jī)掃碼訪問本站

微信咨詢

【背景及概述】[1]

透明質(zhì)酸,又叫玻尿酸,是一種天然存在于生物體內(nèi)的糖胺聚糖,透明質(zhì)酸是細(xì)胞基質(zhì)和多種組織的重要組成成分,具有多種重要的生理學(xué)功能,例如:調(diào)節(jié)細(xì)胞增殖、遷移和分化;天然的保濕作用;潤滑關(guān)節(jié)保護(hù)軟骨;調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)合成; 調(diào)節(jié)炎癥反應(yīng);調(diào)節(jié)免疫功能;促進(jìn)傷口愈合等。透明質(zhì)酸獨特的黏彈性、 生物相容性和可降解性使其在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用,包括作為眼科手術(shù)助劑、 外科手術(shù)后防粘連劑、 皮膚創(chuàng)傷愈合再生助劑、 藥物載體、 組織工程支架等。

透明質(zhì)酸是白色無定型固體,無味,有很強(qiáng)的吸濕性,溶于水,但不溶于有機(jī)溶劑。透明質(zhì)酸分子結(jié)構(gòu)中親水基團(tuán)均處于糖環(huán)的平行位,而疏水的氫原子則在軸向上形成憎水區(qū),由于分子鏈單糖間氫鍵的作用,使透明質(zhì)酸分子鏈在空間上形成剛性的柱型螺旋結(jié)構(gòu)。在水溶液中,透明質(zhì)酸分子鏈呈膨脹的無規(guī)線團(tuán)結(jié)構(gòu)。這些透明質(zhì)酸鏈在較低的濃度下也會彼此發(fā)生纏結(jié),形成連續(xù)的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),具有獨特的流變學(xué)特性。水分子通過氫鍵被固定在透明質(zhì)酸分子形成的網(wǎng)絡(luò)中,不易流失。研究表明,透明質(zhì)酸能夠吸附約為其本身重量1000倍的水分,是目前自然界中發(fā)現(xiàn)的保水性最好的天然物質(zhì)。1%的溶液即可形成凝膠,但在壓力作用下其容易流動,并可通過注射針狹窄的通道,屬于假塑性材料。透明質(zhì)酸溶液非凡的流變性能使其成為理想的潤滑劑,能夠分離大多數(shù)組織的表面,使其沿著彼此滑動。

【化學(xué)結(jié)構(gòu)】[1]

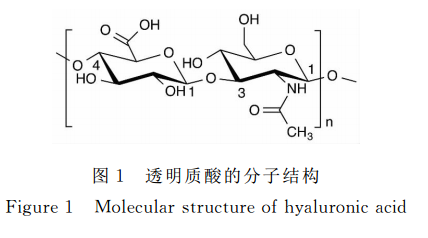

透明質(zhì)酸是糖胺聚糖(也稱為粘多糖)家族中的一員。與其他糖胺聚糖相同,透明質(zhì)酸也是由氨基己糖和己糖醛酸構(gòu)成的雙糖單元重復(fù)連接而成的一種高分子量的線性多糖,不過它是唯一一種非硫酸化的糖胺聚糖,也是唯一一種不與核蛋白共價鏈接形成蛋白聚糖的糖胺聚糖。與大多數(shù)的糖胺聚糖不同,透明質(zhì)酸是在細(xì)胞膜上通過膜蛋白合成的,而非通過細(xì)胞高爾基體合成。天然透明質(zhì)酸的 雙糖單元由D-葡萄糖醛酸和N-乙酰-D-葡萄糖胺構(gòu)成,D-葡萄糖醛酸和N-乙酰-D-葡萄糖胺之間通過β-1,3糖苷鍵相連,而雙糖單元通過β-1,4糖苷鍵連接,即[(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcUA-](見圖1),分子量可達(dá)107Da。兩種糖均采取β構(gòu)象,其羥基、羧基、乙酰氨基、羥甲基都處在e鍵位上,使透明質(zhì)酸在能量上非常穩(wěn)定。

【藥理作用】[1]

透明質(zhì)酸是細(xì)胞外基質(zhì)的重要組成成分。在過去,透明質(zhì)酸被認(rèn)為只是一個簡單的空間填充物質(zhì),后來人們才逐漸認(rèn)識到其重要性。由于透明質(zhì)酸的高度吸水性,其在人體中的首要作用是結(jié)構(gòu)支持和保濕作用,其為細(xì)胞和其它細(xì)胞外基質(zhì)成分( 包括膠原蛋白和彈性蛋白) 提供了潤滑和減震的作用,同時調(diào)節(jié)組織的水平衡,為細(xì)胞的遷移和增值提供便利的環(huán)境。透明質(zhì)酸骨架上還有大量的帶負(fù)電的羧基基團(tuán),起到離子交換的作用,能夠調(diào)節(jié)細(xì)胞周圍陽離子濃度。除此之外,透明質(zhì)酸還作為信號傳導(dǎo)分子,通過與細(xì)胞外基質(zhì)及細(xì)胞膜上的多種蛋白受體結(jié)合來參與細(xì)胞信號傳導(dǎo)、調(diào)控細(xì)胞的各種活動,包括細(xì)胞的增值、 遷移、 分化、貼附等,從而起到調(diào)節(jié)機(jī)體生理學(xué)功能的作用,如透明質(zhì)酸通過與CD44受體的結(jié)合能夠促使白細(xì)胞在炎癥部位的聚集,從而促進(jìn)機(jī)體的免疫抗炎作用。透明質(zhì)酸的這種信號調(diào)控作用與其分子量有關(guān),不同分子量的透明質(zhì)酸觸發(fā)不同的信號通路。高分子量的透明質(zhì)酸表現(xiàn)出抗血管生成、抑制瘢痕生成和抗炎作用,而低分子量的透明質(zhì)酸(<100kDa)則相反,表現(xiàn)出促炎癥、 免疫刺激性、 促進(jìn)瘢痕形成和促血管生成的作用。這一差異的成因目前尚無定論,

其中一種假說認(rèn)為高分子量的透明質(zhì)酸具有聚集細(xì)胞膜上的受體蛋白的作用,而低分子量的透明質(zhì)酸不具該作用,從而引起受體活性的差異造成不同的生理學(xué)功能。透明質(zhì)酸是一種智能的保濕因子,可根據(jù)周圍環(huán)境的相對濕度調(diào)節(jié)自身的吸水量,調(diào)節(jié)細(xì)胞及組織的水平衡。在皮膚中,這些高保濕的透明質(zhì)酸與膠原蛋白、 彈性蛋白等形成含有大量水分的胞外膠質(zhì)基質(zhì),賦予皮膚韌性和彈性。同時,透明質(zhì)酸也具有清除自由基的作用,前面提到自由基能夠氧化降解透明質(zhì)酸,而透明質(zhì)酸正是利用了這一降解反應(yīng)通過自身的快速代謝來清除體內(nèi)的自由基。

透明質(zhì)酸同時也是關(guān)節(jié)滑液的主要成分,其高黏彈性對保護(hù)關(guān)節(jié)起到至關(guān)重要的作用。在行走等低撞擊頻率下呈黏性液體,可減少組織間的摩擦;在跑步等高撞擊頻率下呈彈性液體,可緩沖應(yīng)力的沖撞;在負(fù)重時呈凝膠狀彈性體,起到緩沖墊的作用,減輕關(guān)節(jié)承受的壓力。透明質(zhì)酸在促進(jìn)組織創(chuàng)傷愈合的過程中也發(fā)揮著作用,是該過程中的一個公認(rèn)的主要化合物,其在免疫應(yīng)答的激活和調(diào)節(jié)、促進(jìn)血管生成以及細(xì)胞增殖和遷移上有著重要的作用。在炎癥期,高分子量的透明質(zhì)酸增加,吸水膨脹產(chǎn)生多孔支架適于細(xì)胞遷移,抑制中性粒細(xì)胞的遷移,減輕炎癥反應(yīng)。在增值期,透明質(zhì)酸寡糖促進(jìn)血管生成,促進(jìn)成纖維細(xì)胞遷移至創(chuàng)傷組織,構(gòu)建新的細(xì)胞外基質(zhì)。在重建期,透明質(zhì)酸調(diào)控瘢痕的形成。

【主要參考資料】

[1]張堃, 簡軍, 張政樸. 透明質(zhì)酸的結(jié)構(gòu)、性能、改性和應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 高分子通報, 2015(9):217-226.