手機(jī)掃碼訪問(wèn)本站

微信咨詢

由衛(wèi)茅科植物雷公藤提取的雷公藤多甙.成分復(fù)雜,目前,已分離出70余種成分,其中的雷公藤甲素為農(nóng)藥有效成分。0.0l%雷公藤甲素母藥(含93%雷公藤多甙)為棕黃色粉末,熔點(diǎn)226.229℃,幾乎不溶于水,易溶于5%乙醇氯仿溶液。毒性母藥為中等毒。大鼠急性經(jīng)口LD洲雄性為190mg/kg,雌為185mg/kg。大鼠急性經(jīng)皮LD>5 000mg/kg。

對(duì)兔眼睛和皮膚無(wú)刺激性.對(duì)豚鼠皮膚無(wú)致敏性:大鼠亞急性飼喂試驗(yàn)(90天)無(wú)作用劑量為10mg/(kg·天)。一項(xiàng)致突變?cè)囼?yàn):Ames試驗(yàn)、小鼠骨髓細(xì)胞微核試驗(yàn)、小鼠睪丸細(xì)胞染色體畸變?cè)囼?yàn)均為陰性,未見致突變作用。生物活性雷公藤甲素為雄性不育殺鼠劑,其作用機(jī)理主要是抑制鼠類睪丸的乳酸脫氫酶(LDH—C4)的活性,使副睪丸末部萎縮,精子減少,曲細(xì)精小管和睪丸體積明顯萎縮,選擇性的損傷睪丸生精細(xì)胞。

雷公藤甲素具有很好的抗排異作用,與環(huán)孢素有協(xié)同作用,而且較環(huán)孢素對(duì)肝、腎等的副作用小。雷公藤甲素對(duì)于60種腫瘤細(xì)胞株具有明顯的抑制作用,其中以直腸癌細(xì)胞株HCT2116和乳腺癌細(xì)胞株MCF27最為敏感。雷公藤甲素對(duì)生殖系統(tǒng)有抑制作用,主要作用于附睪精子,在一定劑量下可以導(dǎo)致成年鼠完全不育,但對(duì)睪丸的副作用卻很小。雷公藤甲素可以部分緩解肺動(dòng)脈高壓癥狀,可以通過(guò)抑制微神經(jīng)膠細(xì)胞的活性使多巴胺神經(jīng)免受炎癥傷害。臨床主要用于類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、腎炎等自身免疫性疾病的治療。

Beagle犬分別靜脈注射雷公藤甲素(TP)0.05mg/kg和灌胃0.05mg/kg、0.08mg/kg、O.1mg/kg三種不同劑量,并研究其藥動(dòng)學(xué)行為,靜脈注射0.05mg/kg TP后的tll2B為(2.5土0.8)h,3個(gè)劑量灌胃組的tl/2。和tl/2p經(jīng)檢驗(yàn)無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)差異,AUC和C與劑量之間也呈現(xiàn)線性相關(guān)。灌胃0.05mg/kg的絕對(duì)生物利用度為75%±17%。

大鼠靜脈注射雷公藤甲素后的藥動(dòng)學(xué)符合一室模型,分別灌胃TP 0.6mg/kg、1-2mg/kg和2.4mg/kg后,血漿TP峰濃度出現(xiàn)在15rain,然后迅速下降,其消除半衰期為16.81~21.70min,口服絕對(duì)生物利用度為72.08%。TP在所有的組織中都是快速分布和快速消除,48h內(nèi)從膽汁、尿液和糞便中只回收到少于1%的原形藥物。

另有研究表明,大鼠和小鼠單劑量灌胃雷公藤甲素后,藥一時(shí)曲線為開放二室模型,大鼠和小鼠的K。值分別為2.18h1和4.34hrl;大鼠的胃腸吸收較小鼠慢,tmax分別為1.04h和0.687h;兩種動(dòng)物的藥物體內(nèi)消除均較緩慢,大、小鼠tl/2口分別為58.58h和59.85h,曲線下面積(AUC)分別為82.735mg·h/L、21.32mg·h/L。

以高、中、低3種劑量(400/生Ci/kg,200tⅡCi/kg和lOO/-Ci/kg,pCi為放射性標(biāo)記后的單位)靜脈注射后的藥動(dòng)學(xué)行為基本相似,呈現(xiàn)三室開放模型,tl/2p較灌胃給藥稍短,但在高劑量下,可見AUC增大、消除率下降和半衰期延長(zhǎng)等,說(shuō)明高劑量時(shí)代謝可能出現(xiàn)非線性動(dòng)力學(xué)性質(zhì),這與上述Beagle犬的結(jié)果不一致。

大鼠灌胃和靜注雷公藤甲素后,以肝中濃度為最高,依次為脾、肺、腎、腸、心和腦,體內(nèi)消除較緩慢。灌胃給藥后藥物主要從糞中排泄,至21天時(shí),尿、糞總排泄量占給藥劑量的67.5%,其中糞占52.4%,尿占15.1%,24h內(nèi)膽汁中為勻速排泄,為日服給藥量的6.73%;靜脈注射藥物后,尿糞總排泄量為給藥量的61.9%,其中尿占36.6%,糞占25.3%。尿、糞排泄量均以2天內(nèi)為最多,以后緩慢排出體外,12~21天排泄極少。

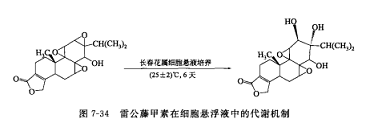

雷公藤甲素能快速?gòu)奈改c道吸收,但吸收并不完全。胃腸道結(jié)扎實(shí)驗(yàn)研究表明,分別在胃、十二指腸、回腸中注入一定量的雷公藤甲素后結(jié)扎,30min后的吸收率分別為13%、30%和42%;2h分別為27%、48%和72%;4h分別為46%、62%和80%。采用細(xì)胞懸浮培養(yǎng)技術(shù)研究了雷公藤甲素的細(xì)胞代謝,其代謝物結(jié)構(gòu)鑒定為12fl,13a一二羥基雷公藤內(nèi)酯酮。

該藥是一種以天然植物的有效成分雷公藤甲素母藥及添加劑復(fù)配加。而成的不育劑殺鼠劑。適合鼠類的口味.鼠類進(jìn)食后會(huì)產(chǎn)生抗生育效果.這樣不會(huì)引起鼠類的警覺(jué)而超補(bǔ)償性繁殖,使鼠類具有抗生育功效而降低鼠密度。陔藥對(duì)農(nóng)田田鼠有防治作用。

由于雷公藤甲素藥理活性強(qiáng),作用范圍廣,但毒副作用較大,同時(shí)代謝緩慢,難溶于水,引起對(duì)其各方面研究者的關(guān)注,其中既有傳統(tǒng)制劑,也有不少新劑型的研究。

目前較常用的有其包衣片和膠囊,大多為混合組分(總苷、萜類),如雷公藤片、雷公藤膠囊、雷公藤多苷片、雷公藤雙層片等。在一些臨床醫(yī)院仍然應(yīng)用雷公藤湯劑,制備簡(jiǎn)單、吸收快、顯效迅速,但劑量需要嚴(yán)格掌握,以減少毒副反應(yīng)發(fā)生。也有醫(yī)院將其調(diào)配成糖漿劑、合劑等使用。雷公藤甲素注射液用于腫瘤等的治療,療效確切,但制劑的穩(wěn)定性受pH和溫度的影響較大。

研究表明,雷公藤甲素在pH4時(shí)最為穩(wěn)定,其他pH下其內(nèi)酯環(huán)易水解失效,并伴隨毒性增加,應(yīng)低溫冷藏保存,室溫長(zhǎng)期放置,其含量下降明顯。有研究制備了雷公藤甲素的內(nèi)服酊劑以及直腸栓劑,前者口服吸收迅速,但對(duì)胃腸道的刺激性較大;栓劑則采用了前端是空白栓,后端是含藥栓的兩段設(shè)計(jì),前端基質(zhì)溶化后的屏障作用,可有效阻止后端藥物向上擴(kuò)散,以避免藥物經(jīng)門靜脈入肝,提高生物利用度,降低了毒副作用。

透皮實(shí)驗(yàn)研究表明,雷公藤甲素的皮膚滲透行為符合Fick’s擴(kuò)散定律,滲透系數(shù)為0.0194cm/h,透皮速率較慢,7h的累積透皮吸收率僅為28%[雷公藤甲素軟膏劑在臨床上用于銀屑病治療,雖然局部刺激發(fā)生率高,但尚能耐受。雷公藤甲素搽劑多次涂布,對(duì)類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎具有消腫止痛的功效,偶有皮疹發(fā)生。用雷公藤甲素的3H標(biāo)記物作示蹤劑,研究雷公藤甲素的離體皮膚滲透速率,巴布劑中雷公藤甲素的平均滲透速率為(8.03±1-98)ng/(cm2·h)(小鼠皮膚)和(7.54±1.83)ng/(cm2·h)(家兔皮膚)。

雷公藤甲素毒副作用的主要靶位是肝臟、胃腸道等,采用改良的自乳化溶劑蒸發(fā)法,選擇聚乳酸作為載體制成雷公藤甲素納米粒,包封率和載藥量分別為74.27%±3.6%和1.36%±0.95%。大鼠灌胃分別給予納米粒組和溶液組,觀察到納米粒組和溶液組對(duì)肝臟都有損傷,但非納米組肝損傷較嚴(yán)重(P<o.01),納米粒組損傷較輕,說(shuō)明納米粒組可降低

雷公藤甲素的肝毒性。脂質(zhì)體可提高雷公藤甲素對(duì)荷瘤(肝癌H22細(xì)胞)小鼠的抑瘤率。低(2tLg/只)、中(4ttg/只)、高(6t-g/只)劑量脂質(zhì)體、雷公藤甲素(4tLg/只)與環(huán)磷酰胺組(0.4mg/只)的抑瘤率分別為18.97%、30.05%、49.26%、24.87%和51.48%,高劑量組脂質(zhì)體的抑瘤率與環(huán)磷酰胺的相當(dāng),而中劑量的脂質(zhì)體的抑瘤率也大于雷公藤甲素組[M]。用聚乙二醇和硬脂酸聚烴氧40酯或用聚乙二醇和泊洛沙姆制成雷公藤總萜滴丸,藥物含量高(可達(dá)到50%),溶散時(shí)限均小于30min。

給大鼠灌胃雷公藤甲素,體內(nèi)分布廣泛,組織親和力強(qiáng),以血管豐富、血流量大的肝臟中分布量最高,其次依次為脾、肺、腎、腸、心和腦。灌胃和靜脈注射,在主要臟器中的分布基本相似。由于灌胃給藥吸收不完全,灌胃后分布到各臟器中的藥物濃度比靜脈給藥低,但它們的消除速率相近,體內(nèi)消除皆緩慢。給藥后48h,體內(nèi)藥物消除一半左右;給藥后12天,下降到最低水平。

雷公藤甲素對(duì)正常人細(xì)胞能明顯抑制PHA誘導(dǎo)的增殖反應(yīng)和IL一2的誘生水平,并隨著濃度的增加其抑制作用亦增強(qiáng);對(duì)紅細(xì)胞的免疫黏附功能也有明顯的抑制作用;對(duì)ConA激活的小鼠T淋巴細(xì)胞轉(zhuǎn)化及特異性抗原激活的混合淋巴細(xì)胞反應(yīng)均有明顯抑制作用,抑制作用的強(qiáng)度與雷公藤甲素的應(yīng)用劑量及時(shí)機(jī)有關(guān)。

按0.05-0.3 mg·kg-1劑量給大鼠腹腔注射或灌胃,對(duì)滲出性和增殖性炎癥皆有明顯的抑制作用;腹腔注射0.2 nag·k-1劑量能引起胸腺萎縮;對(duì)摘除雙側(cè)腎上腺大鼠可使角叉菜足跖腫脹的作用消失,并能使大鼠腎上腺內(nèi)抗壞血酸含量明顯降低,但對(duì)炎癥組織釋放的前列腺素E含量沒(méi)有影響。

系統(tǒng)性紅斑狼瘡病人B細(xì)胞CD86陽(yáng)性率高于正常人;雷公藤甲素在25 ng·L-1濃度可明顯降低系統(tǒng)性紅斑狼瘡病人或正常人B細(xì)胞的CD86陽(yáng)性率,在2.5 ng·mL-1濃度下則只對(duì)系統(tǒng)性紅斑狼瘡病人B細(xì)胞起作用。

雷公藤甲素對(duì)小鼠和P388白血病瘤株有明顯抗腫瘤作用用,誘導(dǎo)人宮頸癌細(xì)胞凋亡。雷公藤甲素對(duì)多種骨髓瘤細(xì)胞有細(xì)胞毒活性,下調(diào)核因子(NF)一kappaB活性,在lO-80ng·mL-1濃度范圍內(nèi)對(duì)RPMI 8226和U 266細(xì)胞呈劑量依賴性抑制作用。對(duì)體外和體內(nèi)培養(yǎng)的人肝癌SMMC 7721細(xì)胞有明顯的生長(zhǎng)抑制作用和促凋亡作用忪J。

對(duì)鼻咽癌細(xì)胞有明顯的體外細(xì)胞毒作用,半數(shù)抑制濃度Ic50為19.6nmol。在持續(xù)接觸條件下,對(duì)胃癌細(xì)胞系FGB5、sGC790l和MGC803細(xì)胞生長(zhǎng)皆有明顯抑制作用。對(duì)膠質(zhì)瘤細(xì)胞有極顯著的抑制作用,其作用與促進(jìn)表達(dá)、抑制表達(dá)、導(dǎo)致細(xì)胞凋亡有關(guān)。

雷公藤甲素在0.2-O.4mg·kg-1劑量具有明顯抑制缺血再灌注大鼠腦組織內(nèi)IL一1pmRNA表達(dá)、降低IL—lflmRNA含量和抑制白細(xì)胞浸潤(rùn)的作用。這可能是雷公藤內(nèi)酯醇對(duì)大鼠缺血再灌注腦損傷保護(hù)作用的機(jī)制之一防]。雷公藤甲素還能抑制人血管內(nèi)皮細(xì)胞生長(zhǎng)因子mRNA表達(dá)及內(nèi)皮細(xì)胞血管生長(zhǎng)因子生成與分泌,其可能是雷公藤內(nèi)酯醇降低腎小球腎炎患者尿蛋白的作用機(jī)制之一。

雷公藤甲素與指數(shù)增殖期大鼠主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞共育后,可引起核染色質(zhì)濃縮、聚集,細(xì)胞膜內(nèi)陷,凋亡小體形成等凋亡形態(tài)學(xué)改變。流式細(xì)胞儀分析,雷公藤甲素可誘導(dǎo)指數(shù)增殖期平滑肌細(xì)胞凋亡。

有男性抗生育毒性。對(duì)細(xì)胞免疫有雙向調(diào)節(jié)作用,大劑量抑制Ts細(xì)胞生成,小劑量則抑制Ts細(xì)胞生成。對(duì)成骨細(xì)胞增殖有抑制作用,微量時(shí)即顯著抑制作用,其程度與其劑量呈正相關(guān)。是雷公藤導(dǎo)致藥物性骨質(zhì)疏松的一個(gè)重要原因。在1、2、4 mg·L-1濃度在體外對(duì)兔血小板具有明顯的誘導(dǎo)聚集作用,且呈濃度依賴性,提示雷公藤甲素誘導(dǎo)血小板聚集可能是其引起血栓性淺靜脈炎的一個(gè)重要因素。

雷公藤在臨床上不良反應(yīng)的發(fā)生率遠(yuǎn)高于其他藥物,主要發(fā)生在消化系統(tǒng)、泌尿系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)、骨髓及血液系統(tǒng)。雄性小鼠腹腔和灌胃給予雷公藤甲素的LD50分別為0.725 mg·Kg-1和0.788 mg·kg-1。肉眼尸檢死亡小鼠各主要臟器,腹腔和灌胃兩種給藥途徑皆出現(xiàn)胃底部明顯充血、腸道無(wú)規(guī)則散在潰瘍,肝臟呈灰白色,顆粒狀,其他臟器示見明顯異常。

組織檢查可見,肝臟見大灶性壞死,腎臟僅見輕度水腫,其他臟器未見明顯異常。生化測(cè)定可見:sALT、sGST活性、血清TNF及NO含量明顯升高,肝ATAsas活性、肝糖原含量明顯下降,CD68、iNOS表達(dá)顯著上調(diào)。雷公藤甲素對(duì)胃腸道的損傷作用并非直接的理化接觸性刺激。

[1]徐映明編,新世紀(jì)農(nóng)藥新品種應(yīng)用手冊(cè),中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社,2016.01,第68頁(yè)

[2]平其能主編,中藥成分的胃腸轉(zhuǎn)運(yùn)與劑型設(shè)計(jì),化學(xué)工業(yè)出版社,2010.07,第458頁(yè)

[3]劉新,鄒華嬌編著,農(nóng)藥安全使用技術(shù),福建科學(xué)技術(shù)出版社,2014.09,第101頁(yè)

[4]楊秀偉編著,中藥成分的吸收、分布、代謝、排泄、毒性及藥效 上冊(cè),中國(guó)醫(yī)藥科技出版社,2006年8月,第948頁(yè)