手機掃碼訪問本站

微信咨詢

六水合硝酸鎳作為一種鎳鹽廣泛應用于分析,催化劑和電池生產行業,特別是隨著近年電池行業的迅猛發展,對六水合硝酸鎳的需求也日益增加,電池和催化行業對六水合硝酸鎳的產品指標超過了化工部頒發的標準。

另外,傳統的電鎳溶解-結晶的工藝不僅因采用金屬鎳作原料而使得六水合硝酸鎳成本較高,且由于電鎳的硝酸溶解是一個氧化還原反應過程,生產時酸霧彌漫,對工人的身心造成極大的傷害。鑒于此,探索新的六水合硝酸鎳生產工藝,生產出高品質的六水合硝酸鎳產品,對鎳鹽工業及下游產業發展有著極其重要的意義。

綠色單斜晶系結晶。相對密度2.05。熔點56.7℃。沸點136.7℃。易溶于水、液氨、氨水、乙醇,微溶于丙酮。其水溶液呈酸性(Ph=4)。有吸潮性,在潮濕空氣中迅速潮解,在干燥空氣中稍微風化。受熱時失去4個結晶水,溫度高于110℃時則分解而成堿式鹽,繼續加熱生成棕黑色三氧化二鎳和綠色氧化亞鎳的混合物。與有機物接觸時能引起燃燒和爆炸,有毒。

六水合硝酸鎳

以六水合硝酸鎳為催化劑前驅體,通過催化熱解酚醛樹脂的方法制備了碳納米管;采用X射線衍射儀、掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡研究了熱解溫度和催化劑用量對碳納米管合成的影響。

結果表明:熱解溫度為400℃時,添加質量分數為0.75%鎳的酚醛樹脂熱解產物中無碳納米管生成;溫度在600-1000℃時,碳納米管的生成量及長徑比均隨溫度的升高先增后降,最佳生長溫度為800℃;在800℃熱解時,隨著鎳添加量的增加,碳納米管的生成量和長徑比均先增大后減小,最佳添加量為酚醛樹脂質量的0.75%,此時碳納米管的直徑為30-60nm,長度可達幾十微米。

六水合硝酸鎳溶液噴施處理后,水稻幼苗的白葉枯病發病程度降低.經平板測定,六水合硝酸鎳對稻白葉枯菌只有輕微的直接毒性,表明水稻幼苗白葉枯病病情減弱,主要由于六水合硝酸鎳誘導了水稻幼苗對白葉枯病的抗性。

0.05~2.75mmol/L的六水合硝酸鎳均有明顯的誘抗作用,其中2.2mmol/L為最佳誘導濃度.2.2mmol/L六水合硝酸鎳噴施處理后,水稻幼苗葉片病斑長比對照降低了69.6%.處理后第3d水稻幼苗表現出最大的誘導抗性.用2.2mmol/L噴霧處理第3葉以下部位,第4d挑戰接種第3葉,使第3葉產生了對白葉枯病的系統抗性,相對誘導效果達42.9%.六水合硝酸鎳的誘導抗病作用持續21d左右.

以鎳網或鎳帶在六水合硝酸鎳溶液加熱后放入置換銅雜質,使含銅較高但價格較低的廢鎳料可以制得合格的六水合硝酸鎳試劑,從而大大降低生產成本,此法已在生產中應用,效果較好。使用過的表面鍍銅的鎳網或鎳帶經過稀鹽酸處理后還可反復使用。著重討論了置換物的選擇、置換時間、置換物面積對除銅效果的影響。鎳置換法除銅工藝簡單、方便、實用,無需另加設備。

當六水合硝酸鎳溶液中銅含量超出三級試劑標準一倍,每立方米溶液投放5m2的鎳網,置換2h,銅雜質降低2~3倍。銅含量超標5~10倍,置換時間延長到17~22h,銅含量均優于三級試劑標準。如果想進一步提高質量,適當增加置換物面積或延長置換時間可達到試劑二級或一級的標準。

置換后銅膜鎳網經稀鹽酸退銅后可反復循環使用。此簡易獨特的工藝能利用廉價的、含銅較高的廢鎳生產六水合硝酸鎳,為降低六水合硝酸鎳成本和提高六水合硝酸鎳質量提供了一個重要的途徑。

采用金川集團股份有限公司提供的凈化后的硫酸鎳溶液,含鎳量為75~80g/L。配置140g/L的Na2CO3(上海產,化學純)溶液2.0L,置于燒杯內加熱至70℃,緩慢滴入NiSO4溶液,攪拌,直至pH值達到終點7~7.5。將沉淀好的NiCO3過濾,濾餅用90℃左右的二次水洗滌,洗滌水量控制在NiCO3的6~8。倍,洗水終點pH=7。

洗滌好的NiCO3用1∶1硝酸(上海產,化學純)溶解,溶解時攪拌,溶鎳終點pH值2~3。將溶解完全的六水合硝酸鎳溶液在電爐上加熱至一定比重后,置于恒溫水浴鍋(型號HHS26-6,武漢產)中緩慢降溫,控制較慢的攪拌速度。將結晶完全的六水合硝酸鎳結晶和母液過濾分離,再將濕的六水合硝酸鎳結晶置于離心甩干機(SS-450型,北京產)內進一步拋去水分后于空氣中晾干。

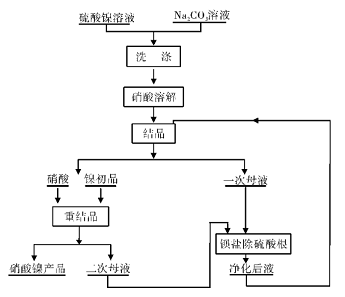

母液通過加入鋇鹽以將低其硫酸根含量。將一次結晶六水合硝酸鎳溶解后,置于電爐上加熱至一定比重后轉入水浴鍋內二次結晶。二次結晶六水合硝酸鎳拋去水分晾干后,將其母液與一次結晶母液混合,再除去其中的硫酸根。六水合硝酸鎳制備工藝流程圖如圖

[1]王海華, 汪瓊, 肖用森, et al. 硝酸鎳誘導水稻白葉枯病抗性與防衛反應酶活性的變化[J]. 雜交水稻, 2003, 18(6):47-50.

[2]任冬燕, 苑春, 曹篤盟, et al. 重結晶法制備高品質硝酸鎳的工藝研究[J]. 廣州化工, 2012, 40(7):126-127.

[3]王軍凱, 鄧先功, 張海軍, et al. 通過硝酸鎳催化熱解酚醛樹脂制備碳納米管[J]. 期刊論文, 2016, 40(8):30-33.